2024�N10�����]���̏��K�͔Ń��f�������@�́A���f�������@ �i���K�͔Łj�Ƃ��ă��f�������@�ɓ�������܂����B

2025�N3��31���������ď��K�͔Ń��f�������@��p�~�ƂȂ�܂����B

2025�N4��1�����̓��f�������@ �i���K�͔Łj�݂̂ƂȂ�܂��B

2025�N3��31���������ď��K�͔Ń��f�������@��p�~�ƂȂ�܂����B

2025�N4��1�����̓��f�������@ �i���K�͔Łj�݂̂ƂȂ�܂��B

�ȃG�l���M�[�v�Z�i��Z��j

�͂��߂�

�u���z���̃G�l���M�[����\�̌���Ɋւ���@���v�i�ȉ��A�u���z���ȃG�l�@�v�j�̎{�s�ɔ����A�]���́u�ȃG�l�@�v�Ɋ�Â��čs���Ă����ȃG�l���M�[�[�u�̓͏o���x�͕���29�N4��1�����u���z���ȃG�l�@�v�ɂ��K���`���A�͏o���̐��x�Ɉڍs����܂����B

�V�@�{�s�ɔ����A�ꕔ�ȃG�l��̊T�v�ɕύX������܂��B

�V�@�{�s�ɔ����A�ꕔ�ȃG�l��̊T�v�ɕύX������܂��B

�v�Z�v���O�����ɂ���

�K������ɂ���

| �y�O��zPAL*�i�N�ԔM���W���j |

|---|

|

��Z��z���̉������͋�Ԃ̔N�ԔM���ׂ��A�e�K�̉������͋�Ԃ̏��ʐς̍��v�ŏ����ē������l�i�v�l�j���A�p�r�y�ђn��敪���ƂɌf���鐔�l�i��l�j�ȉ��ƂȂ邱�ƁB ���f�������@�̏ꍇ�͐v�l����l�ŏ������l��1.0�ȉ��ł���Ί�K���ƂȂ�B *�K��������E�͏o�ɂ����ĊO��K���̕K�v�͂Ȃ����A���Z�o���s�����߂ɊO��v�Z�͕K�v�ƂȂ�B *�⏕���̎擾�����E�n��v��̐\�����ł́A�O���ɑ��Ă����̍팸�����K�v�ƂȂ�ꍇ������B |

| �y�ݔ��z�ꎟ�G�l���M�[����� |

|---|

|

�n��敪�⏰�ʐϓ��̋��ʏ����̂��ƁA���ۂ̌����̐v�d�l�ŎZ�肵���v�ꎟ�G�l���M�[����ʂ��A��d�l��1�ŎZ�肵����ꎟ�G�l���M�[����ʈȉ��ƂȂ邱�ƁB ���f�������@�̏ꍇ�͐v�l����l�ŏ������l��1.0�ȉ���2�ł���Ί�K���ƂȂ�B |

�@��1 ��d�l�@�E�E�E�@����11�N������̊O��ƕW���I�Ȑݔ�

�@��2 ��K�͔�Z��z����2024�N4����0.75�`0.85�ȉ��Ɋ�����グ��

�@�@�@���K�͔�Z��z����202�U�N4����0.75�`0.85�ȉ��Ɋ�����グ�\��

�@��2 ��K�͔�Z��z����2024�N4����0.75�`0.85�ȉ��Ɋ�����グ��

�@�@�@���K�͔�Z��z����202�U�N4����0.75�`0.85�ȉ��Ɋ�����グ�\��

�v�Z��@

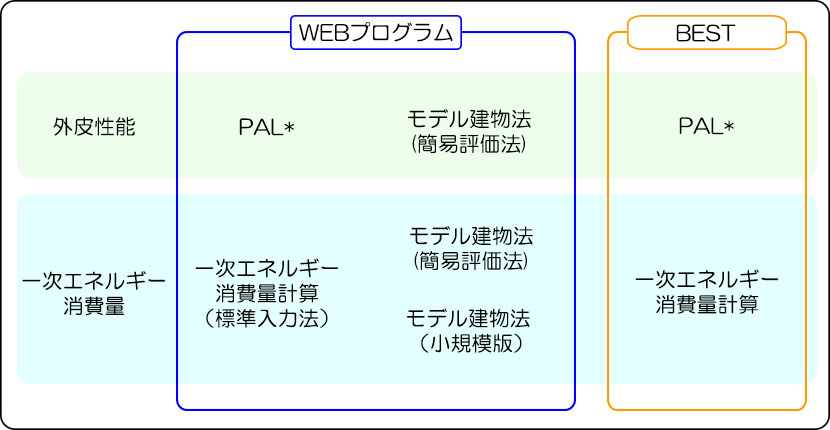

1.�ڍׂȌv�Z���@�i�W�����͖@�j

���������J���@�l�@���z�������z�[���y�[�W�����\����Ă���u�v�Z�x���v���O�����v�ł���uPAL*�y�шꎟ�G�l���M�[����ʎZ��p�v���O�����v��p���Čv�Z���s���܂��B

�S�Ă̎��̌v�Z�ɕK�v�ȏ�����͂��邱�Ƃ�PAL*�A�ꎟ�G�l���M�[����ʂ��Z�o���邱�Ƃ��ł��܂��B

�S�Ă̎��̌v�Z�ɕK�v�ȏ�����͂��邱�Ƃ�PAL*�A�ꎟ�G�l���M�[����ʂ��Z�o���邱�Ƃ��ł��܂��B

2.�ȈՓI�Ȍv�Z���@�i���f�������@�j

���������J���@�l�@���z�������z�[���y�[�W�����\����Ă���u�v�Z�x���v���O�����v�ł���u���f�������@���͎x���c�[���v��p���Čv�Z���s���܂��B

��{�I�Ȍv�Z���@�͒ʏ�v�Z���@�ł���uPAL*�y�шꎟ�G�l���M�[����ʎZ��p�v���O�����v�Ɠ��l�Ƃ���Ă��܂����A���͂��ȑf�����ꂽ�c�[���ƂȂ�܂��B

�ȑf�����ꂽ���e

�y�O��z

�E�����̌`���P����

�E���p�r�敪�����A�����2�p�r�Ɋȗ������Čv�Z

�i�e�����Ɏ��p�r�����蓖�āA�O��ʐς��W�v����K�v���Ȃ��j

�y�ݔ��z

�E�����p�r���ɐݒ肷�郂�f���������A�e���̖ʐρE�V�䍂�̓��͓��̍팸

�E���f�������ɁA�̗p����e�ݔ���O��̎�v�Ȏd�l�݂̂����

�i�e�����ɊY������ݔ�����͂���K�v���Ȃ��j

�]�����ʂ́u�ڍׂȌv�Z���@�v�����S���i�s�����j�ł̕]���ƂȂ�܂��B

��{�I�Ȍv�Z���@�͒ʏ�v�Z���@�ł���uPAL*�y�шꎟ�G�l���M�[����ʎZ��p�v���O�����v�Ɠ��l�Ƃ���Ă��܂����A���͂��ȑf�����ꂽ�c�[���ƂȂ�܂��B

�ȑf�����ꂽ���e

�y�O��z

�E�����̌`���P����

�E���p�r�敪�����A�����2�p�r�Ɋȗ������Čv�Z

�i�e�����Ɏ��p�r�����蓖�āA�O��ʐς��W�v����K�v���Ȃ��j

�y�ݔ��z

�E�����p�r���ɐݒ肷�郂�f���������A�e���̖ʐρE�V�䍂�̓��͓��̍팸

�E���f�������ɁA�̗p����e�ݔ���O��̎�v�Ȏd�l�݂̂����

�i�e�����ɊY������ݔ�����͂���K�v���Ȃ��j

�]�����ʂ́u�ڍׂȌv�Z���@�v�����S���i�s�����j�ł̕]���ƂȂ�܂��B

3.���f�������@�i���K�͔Łj

���������J���@�l ���z�������z�[���y�[�W�����\����Ă���u�v�Z�x���v���O�����v�ł���u���f�������@�i���K�͔Łj���͎x���c�[���v��p���Čv�Z���s���܂�

��{�I�Ȍv�Z���@�́u���f�������@���͎x���c�[���v�Ɠ��l�Ƃ���Ă��܂������͍��ڂ��X�ɊȈՉ��������c�[���ɂȂ�܂��B

��{�I�Ȍv�Z���@�́u���f�������@���͎x���c�[���v�Ɠ��l�Ƃ���Ă��܂������͍��ڂ��X�ɊȈՉ��������c�[���ɂȂ�܂��B

4.�ڍׂȌv�Z���@�iBEST�j

��ʍ��c�@�l �Z��E���zSDGs���i�Z���^�[�z�[���y�[�W���_�E�����[�h���\�ȁuBEST�v���O�����v��p���Čv�Z���s���܂��B

�S�Ă̎��̌v�Z�ɕK�v�ȏ�����͂��邱�Ƃ�PAL*�A�ꎟ�G�l���M�[����ʂ��Z�o���邱�Ƃ��ł��܂�

BEST�ɂ��ďڂ�����������

�S�Ă̎��̌v�Z�ɕK�v�ȏ�����͂��邱�Ƃ�PAL*�A�ꎟ�G�l���M�[����ʂ��Z�o���邱�Ƃ��ł��܂�

BEST�ɂ��ďڂ�����������

| �@ | �ڍv�Z���@ | �ȈՌv�Z���@ | ||

|---|---|---|---|---|

| �W�����͖@ �y�� BEST |

���f�������@ | ���K�̓��f�������@ | ||

| �O�� | ��� | �O�C�ɐڂ���ǂ� �����ƂɑS�� |

�O�C�ɐڂ���ǂ� �܂Ƃ߂� |

�����p�r���ɐݒ肳�ꂽ �w��̎��̊O�� |

| �� | ||||

| �ݔ� | �S�Ă̎� | �����p�r���ɐݒ肳�ꂽ �w��̎� |

||

| �]������ | �S�Ă̎����v�Z����� ��萸�k�ȕ]�����\ |

���f�������ꂽ�� �w�ʏ�v�Z���@�x�����S���ł� �]���ƂȂ� |

||

�W�����͖@�����BEST�̓��f�������@�ɔ�דK�ɏȃG�l���\��]�����邱�Ƃ��\�ł����A�v�Z�ɓ��͂��鍀�ڂ��������߁A�K�������蓙�̎葱���ɍۂ��Đ\�����ƐR�����̂ǂ�������S���傫���Ȃ�܂��B

�����N